2025年8月27日、びわ湖ホールで「MLGs×世界湖沼の日 みんなのBIWAKO会議/COP4」が開催されました。

MLGs評価報告・活動報告についてレポートします。

WEB配信の情報番組「びわモニ」で生配信され、滋賀魅力再発見ウィーク開催中の大阪・関西万博の会場や、鳥取・島根(中海・宍道湖)と生中継も行われました。

世界湖沼の日にBIWAKO会議

第1回世界湖沼会議は1984年8月27日に大津市で開催されました。2024年に8月27日を「世界湖沼の日」とすることが制定され、今年が初めての世界湖沼の日となりました。

琵琶湖版のSDGs「マザーレイクゴールズ(MLGs)」に関わる人が集い、MLGsのゴール達成状況を確認し、学び合う「MLGsみんなのBIWAKO会議/COP4」。今年は世界湖沼の日の制定を記念して8月27日に開催されました。

MLGs 評価報告書「シン・びわ湖なう2025」

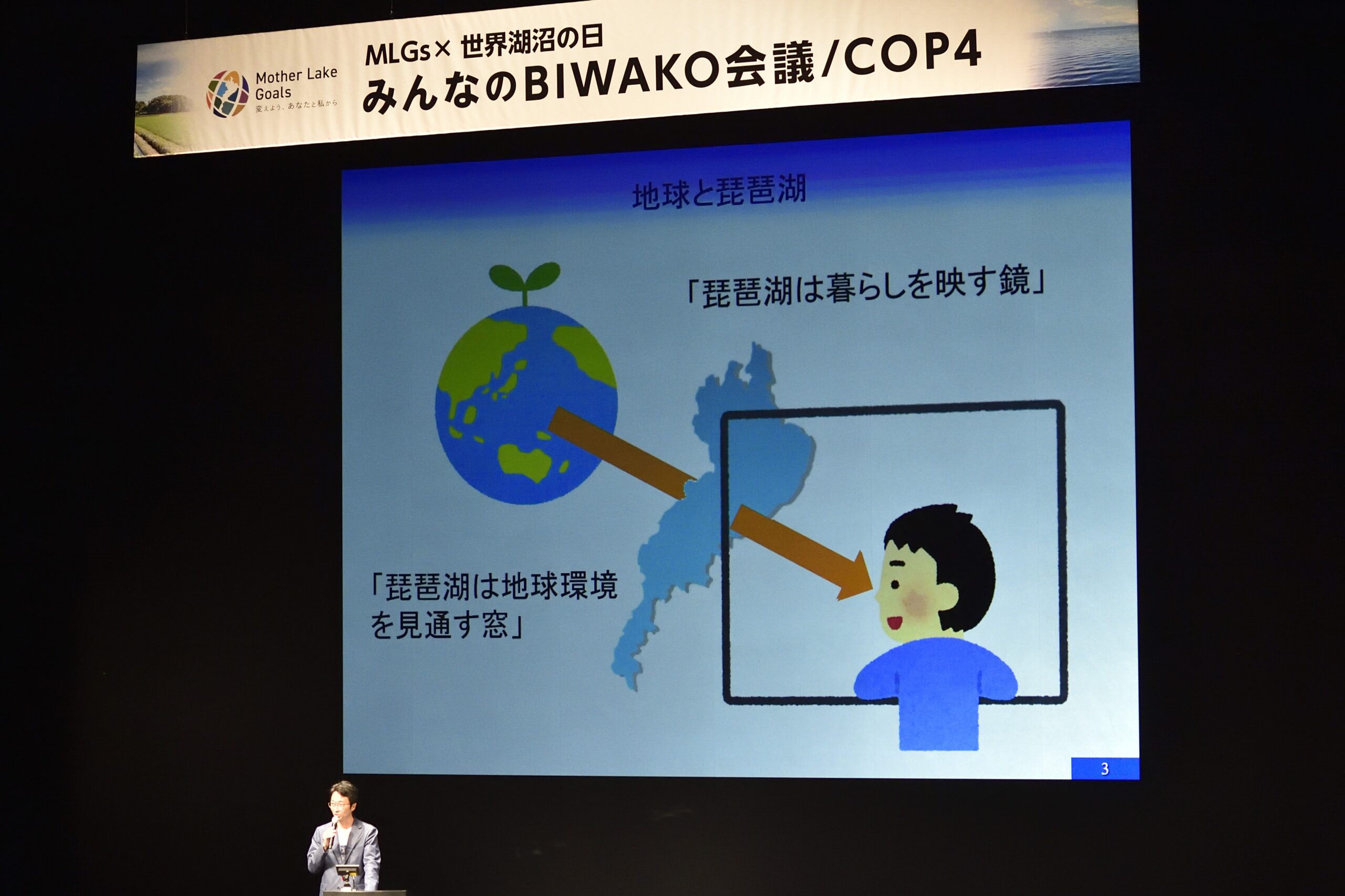

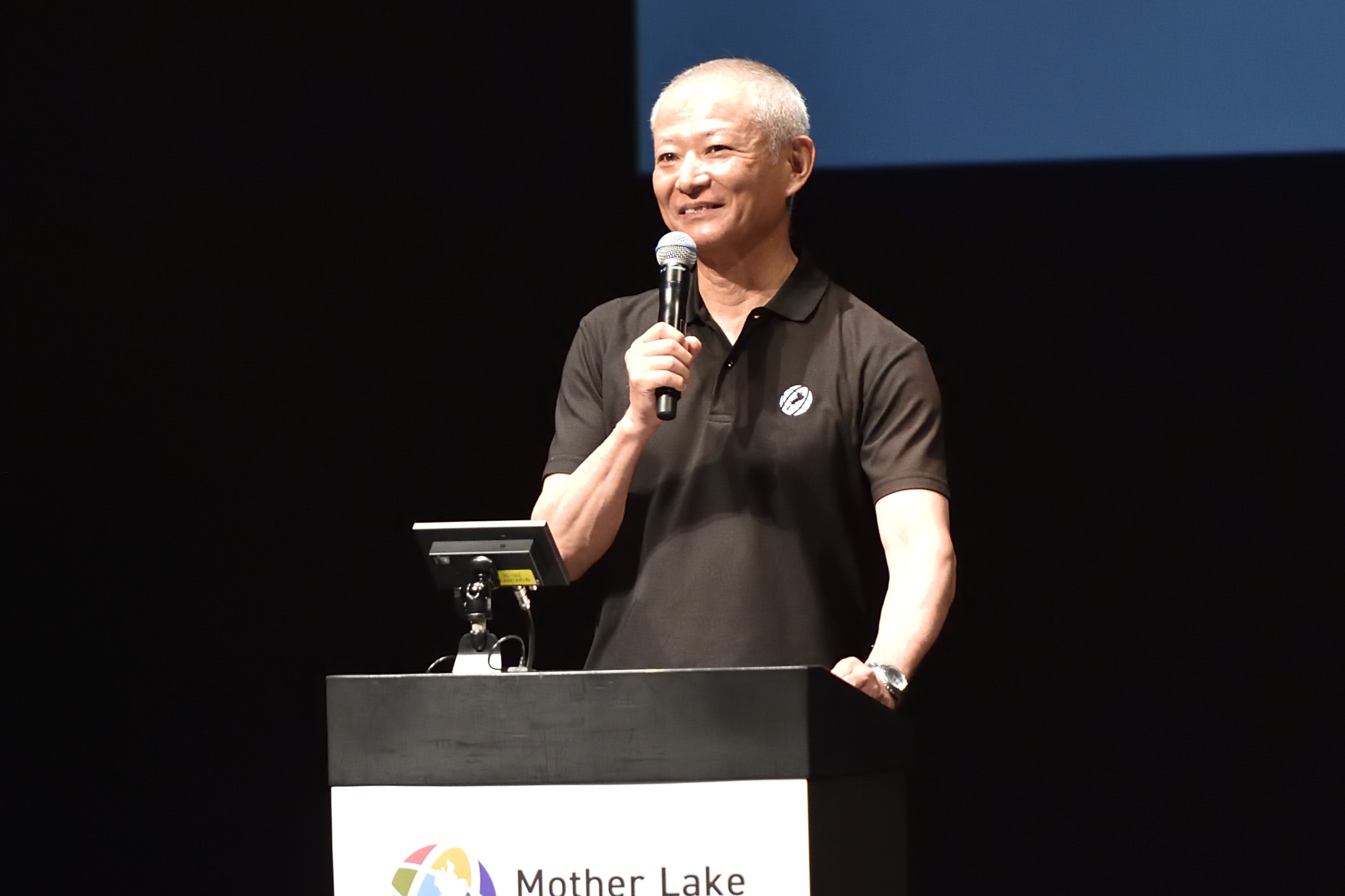

滋賀県琵琶湖環境科学研究センター佐藤祐一さんから、MLGs「シン・びわ湖なう2025」全体報告が行われました。

MLGsで設定した13のゴールについて、目標の達成に向けた進捗状況の把握と各ゴールに設定された様々な指標を学術的な観点から説明。

佐藤さんは「琵琶湖は暮らしを映す鏡。琵琶湖は地球環境を見通す窓」と話します。

2019年、2020年の2年連続で全層循環(冬になると表層の水が冷やされて、琵琶湖の上から下まで水が混ざること)が起きなかったことを挙げ、

「これは、琵琶湖だけの問題ではなく、地球環境問題が引き起こしている問題なので、琵琶湖が地球環境の窓の役割を果たしている」と説明しました。

ゴール2「豊かな魚介類を取り戻そう」についての評価

学術委員の国立環境研究所琵琶湖分室 分室長の馬渕浩司さんから、MLGsゴール2「豊かな魚介類を取り戻そう」についての評価が発表されました。

ゴール2についての評価は「状態は悪い、傾向は悪化している」とのこと。

琵琶湖の代表種である鮎の漁獲推定は平成以降で減少傾向にあり、このことが低い評価につながりました。

琵琶湖の鮎は、河川で孵化し、海へ下り、成長後に河川に遡上して産卵する一般型の鮎とは異なり、琵琶湖で成長し、産卵の時だけ河川を遡上するコアユと、上流に定着するオオアユが存在します。

系統・形態・生態の差異から、「琵琶湖の鮎は独立の亜種に匹敵する」と話す馬渕さん。

琵琶湖で育つコアユの保全だけでなく、河川上流に定着するオオアユの個体数を回復させることも重要と説明しました。

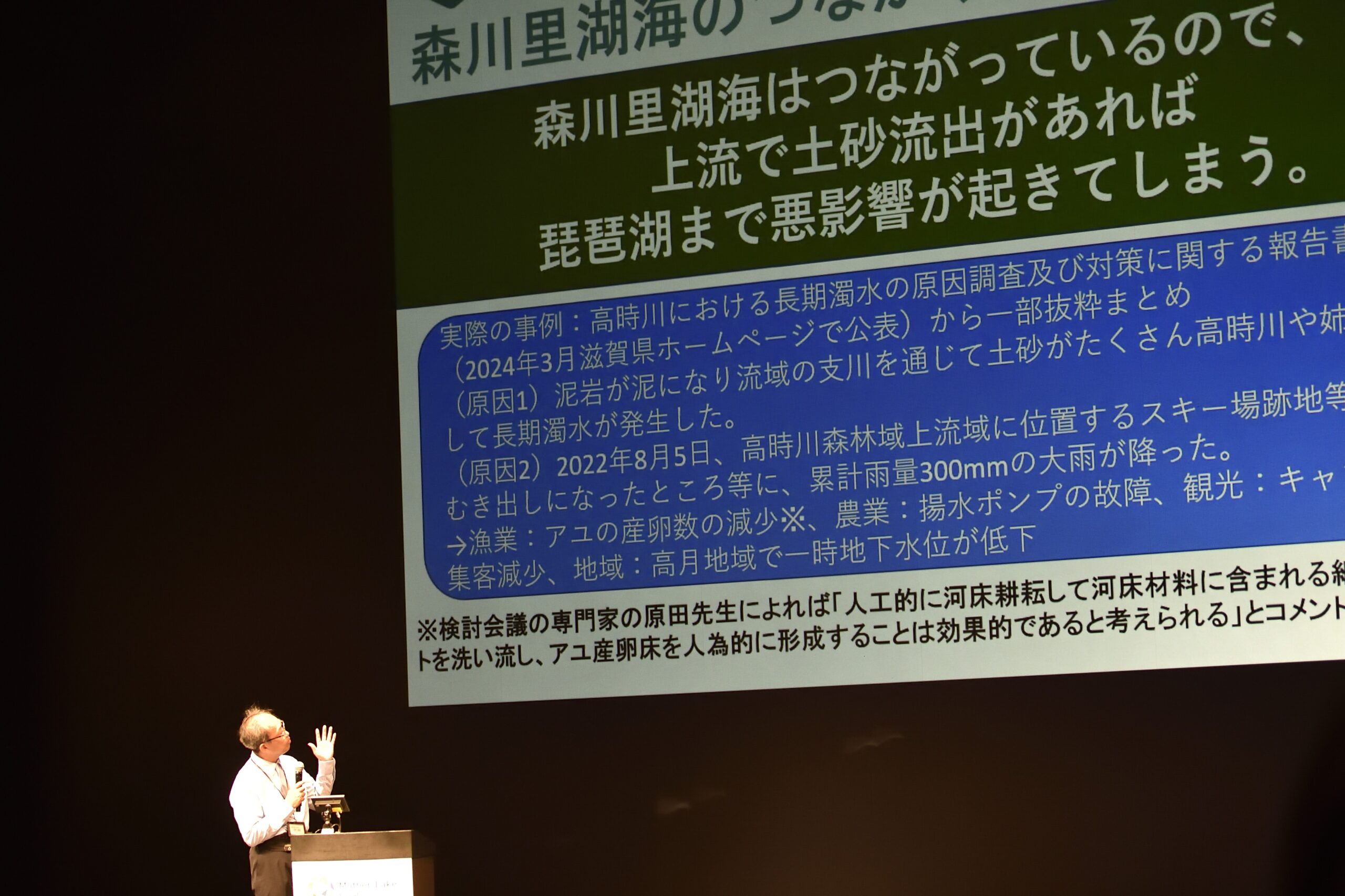

ゴール6「森川里湖海のつながりを健全に」についての評価

琵琶湖環境科学研究センター専門研究員の水野敏明さんはゴール6「森川里湖海のつながりを健全に」について「状態は悪くはない、改善傾向にある」と評価。

理由としては、「魚のゆりかご水田」などのニゴロブナ等の生活支援が国際的にも評価され、「世界農業遺産」に選ばれたことや、ビワマスの遡上支援(魚道整備・産卵場造成)により、河川区間の個体数増加が各地で確認されたことなどです。

明治期以降の大規模植林によって造成された流域の森が治山と保水の役割を果たしていると評価しました。

懸念事項としては、太陽光発電の設置が、上流域の土砂流出リスクを増大させたことなどを挙げ、「森の健康が琵琶湖の健康につながる」ことを話しました。

ゴール7「びわ湖のためにも温室効果ガスの排出を減らそう」についての評価

ゴール7「びわ湖のためにも温室効果ガスの排出を減らそう」について、琵琶湖環境科学研究センター総括研究員の金再奎さんは、「状態は悪くはない、改善している」と評価しました。

理由としては、県内の温室効果ガスの排出は減少していることと、再生可能エネルギーが増加していることを挙げました。

CO2排出量は2013年から2020年で全体減少傾向。ただし減少スピードが目標到達(2030年目標)に対して不十分とのこと。

再エネ導入量は増えていますが、住宅・事業所屋根の伸びが鈍く、大規模地上設置(いわゆるメガソーラー)比重が相対的に高いと話しました。

メガソーラーなどの設置場所については、土砂災害警戒区域、生態系高感度地域、生活環境に大きな負荷がかかる場所での開発は避けるか最小限にする配慮が必要だと話し、事業者拠点の所在と投資の偏在により、発電した電力が大都市圏(東京・神奈川・愛知・大阪)に流出していることへの懸念を述べました。滋賀も、再エネ施設の他県資本による開発比率が高く、発電した電力の多くが地域外に流出しています。

MLGs総合評価

最後に、佐藤さんがMLGsの総合評価について説明しました。

MLGs全体を見ると、黄色(悪くはない)が多数、赤(悪い)評価となったのは、「豊かな魚介類を取り戻そう」「多様な生き物を守ろう」「水源の森を守ろう」「水とつながる祈りと暮らしを次世代に」の4項目。黄色が多く、全体的に見ると、危機が迫っている状況ではないが、改善努力が必要な状況であると話しました。

ゴール間のつながりを重視し、ゴール間の関係性を踏まえたアクション設計が必要だと伝えました。

MLGsの評価報告書「シン・びわ湖なう2025」は会場配布されたほか、ホームページで公開しています。

こちらからご覧ください

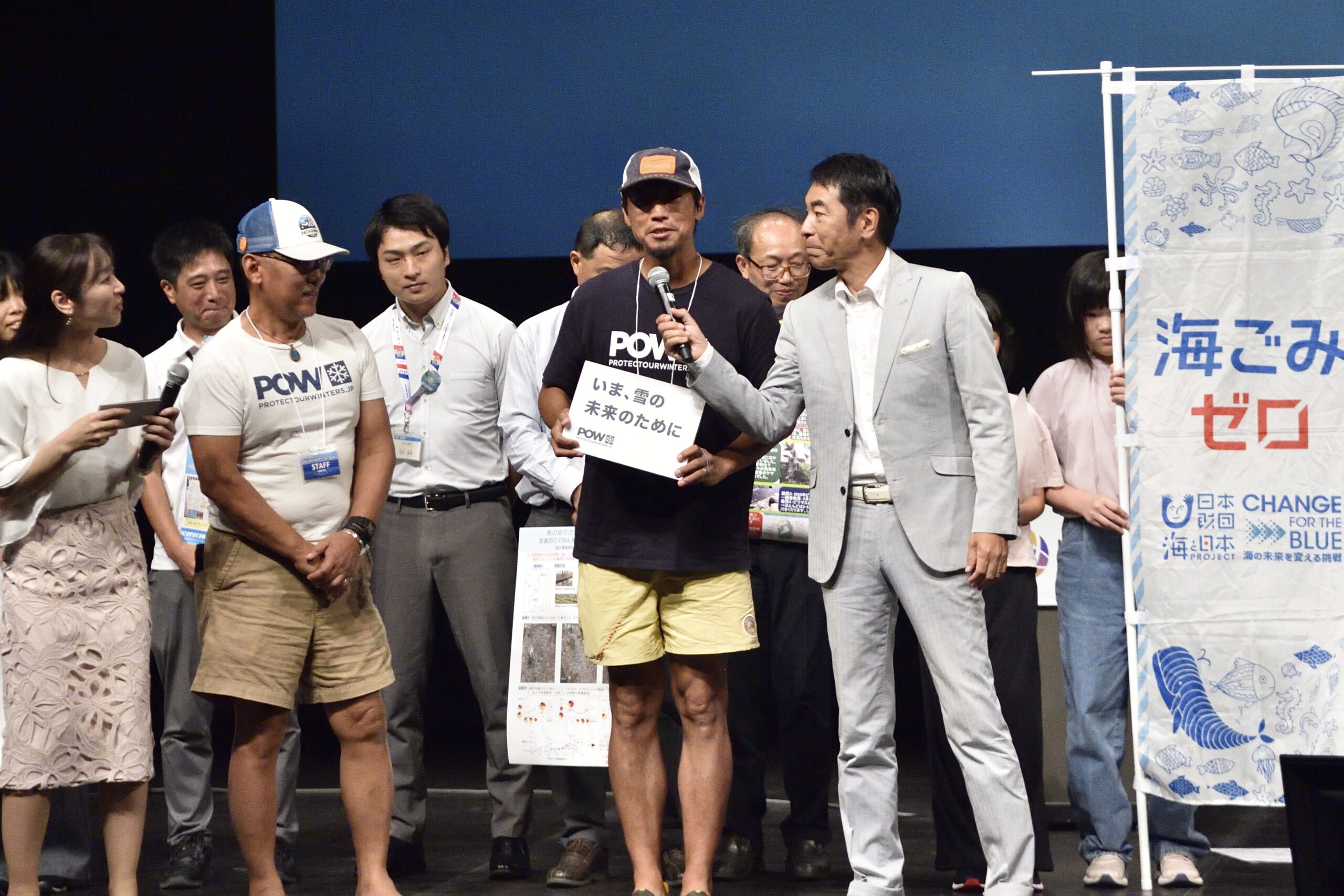

MLGs活動報告

会場では、MLGs案内人幹事によるMLGs活動報告も行われ、北の近江マザーレイク共創会議代表理事・MLGs案内人幹事の三和伸彦さんが「マザーレイクゴールズ(MLGs)」関連の年間活動報告、国内外での発信状況などを報告しました。

MLGsの賛同者数は、個人・団体・企業合計で1875者(8月19日現在)。MLGsに関する講演会は年30〜70回ペース累計212回。MLGsロゴの利用申請は、366者から届出があり、読売テレビ「鳥人間コンテスト」のスタッフTシャツにも採用されました。

MLGsに関するワークショップの実施数は令和3年以降延べ145回、参加者数は延べ8,624名。

広報活動としては、YouTubeチャンネル「びわモニ」で月1回、スペシャルデー形式で配信。2年連続で、1月1日にびわ湖放送で新春特番「マザーレイクゴールズ」を放送。

教育分野では、琵琶湖フローティングスクールにMLGsを組み込み、教員研修・授業実装に対応。滋賀県立伊香高校に開校した森の探究科では、森・里・川・海のつながりを学ぶ学科で生物調査し、カード化し万博で出展、活動したことを報告しました。

そのほか、第20回世界湖沼会議の場など国内外でMLGsを発信しています。

午後から行われるつながるブースセッション出展者の紹介も行われました。