2025年7月13日(日)、「沿線を電車でめぐってつながるMLGs交流ワークショップ」が開催されました。このワークショップの目的は、近江鉄道沿線で活動する方々の活動を知り、地域活動の連携と発展を促すことです。人と環境にやさしい交通まちづくりプラットフォーム滋賀(やさしい交通しが)とMLGs推進委員会が主催しました。

約20名の参加者が集い、近江鉄道ワンデイスマイルチケットを活用して「彦根銀座商店街および河原町芹町の重要伝統的建造物群保存地区」「近江鉄道桜川駅」「日野駅舎なないろ」の3カ所を訪問。沿線での地域活動を肌で感じ、活発な情報交換が行われました。

当日のイベントの様子をレポートします。

彦根市の特徴と課題を共有

JR彦根駅に集合し、まち歩きがスタート! 案内役の山田和昭さん(やさしい交通しが)から、さっそく彦根の歴史や現在のまちづくりに関する課題について解説がありました。

「彦根は完全に車社会になっていて、せっかく訪れた人たちにまち歩きを楽しんでもらえていないのが大きな課題です。彦根城や佐和山など、素晴らしい資源がたくさんあるのに、これではもったいないですよね」と、山田さんは残念そうに話します。

バスに乗って、一つ目の訪問場所「銀座商店街」まで移動します。

昭和30年代の建築が残る銀座商店街

銀座商店街では、彦根コミュニティーカフェ「On Your Mark」の店主であり、商店街活性化に取り組む忠田季空さんが出迎えてくれました。

昭和30年代の建築が残る銀座商店街は、1階が店舗、2階が事務所、3階が住居という職住近接の場所でした。かつては、夜になっても人の流れが途絶えず、常に活気に満ち溢れていたそうです。

現在は、この商店街に再び活気を取り戻そうと、学生による空き店舗リノベーションや夏祭りでの盆踊りステージ実施、商店街ビル屋上の利活用イベントなど、様々な活動を実施しているとのことでした。

この日は特別に、商店街内のビルの屋上へ。彦根城や琵琶湖が一望できる景色に、参加者の皆さんから感嘆の声が上がります。「こんなに素敵な彦根の見どころをもっとアピールしないと」という意見も聞かれました。

次に、滋賀県立大学の元教授、濱崎一志さんが彦根の城下町としての特徴を解説。銀座商店街周辺は、江戸時代初期の区画を踏襲した町家の短冊形の地割りをそのままに鉄筋コンクリートビルの建設がすすめられたと言います。

まち歩きで地域の魅力を発見

引き続き、濱崎さんの解説を聞きながら、登録有形文化財の建築物が多く残る花しょうぶ通りを歩き、近江鉄道ひこね芹川駅へと向かいました。

江戸時代から残る古民家では、境界の壁が平行ではない区画があったり、火事の際には土蔵の燃えやすい部分を外せるような工夫がされていたり――。参加者の皆さんは、濱崎さんの解説に熱心にメモを取りながら聞き入っていました。

120年以上前の駅舎が残る「桜川駅」

ひこね芹川駅から、近江鉄道に揺られ、桜川駅に到着。「さくらがわ夢の館」で櫻川駅保存活動プロジェクトチームの西田善美さんからお話を伺いました。

西田さんは、地域住民の皆さんと一緒に、駅のペンキ塗りやさび落としなど駅の美化活動をされているとともに、地域の子どもたちが桜川の歴史や文化を学ぶ機会を作られています。

ホームの柱が1881年製のイギリス製のレールで作られているというお話には、皆さん驚き、手を触れたり写真を撮ったりする姿が見られました。

桜川駅を大切に守り続けている西田さん。「子ども達が町外に出たとき、地元の話ができるように、120年以上ある桜川駅の歴史を、この先もずっと子ども達に伝えていきたい」と語ってくださいました。

地域に愛される駅の再生「日野駅舎なないろ」

次に、近江鉄道で向かったのは「日野駅舎なないろ」です。

日野駅は1日の乗降客が500人に満たない駅ですが、ここでは駅のスペースを使って、「やりたい人がやりたい日にお店を運営する」日替わり店主によるカフェ運営というユニークな取り組みが行われています。カフェやライブなど、さまざまな活動が展開されており、ここから独立したカフェも多いそうです。

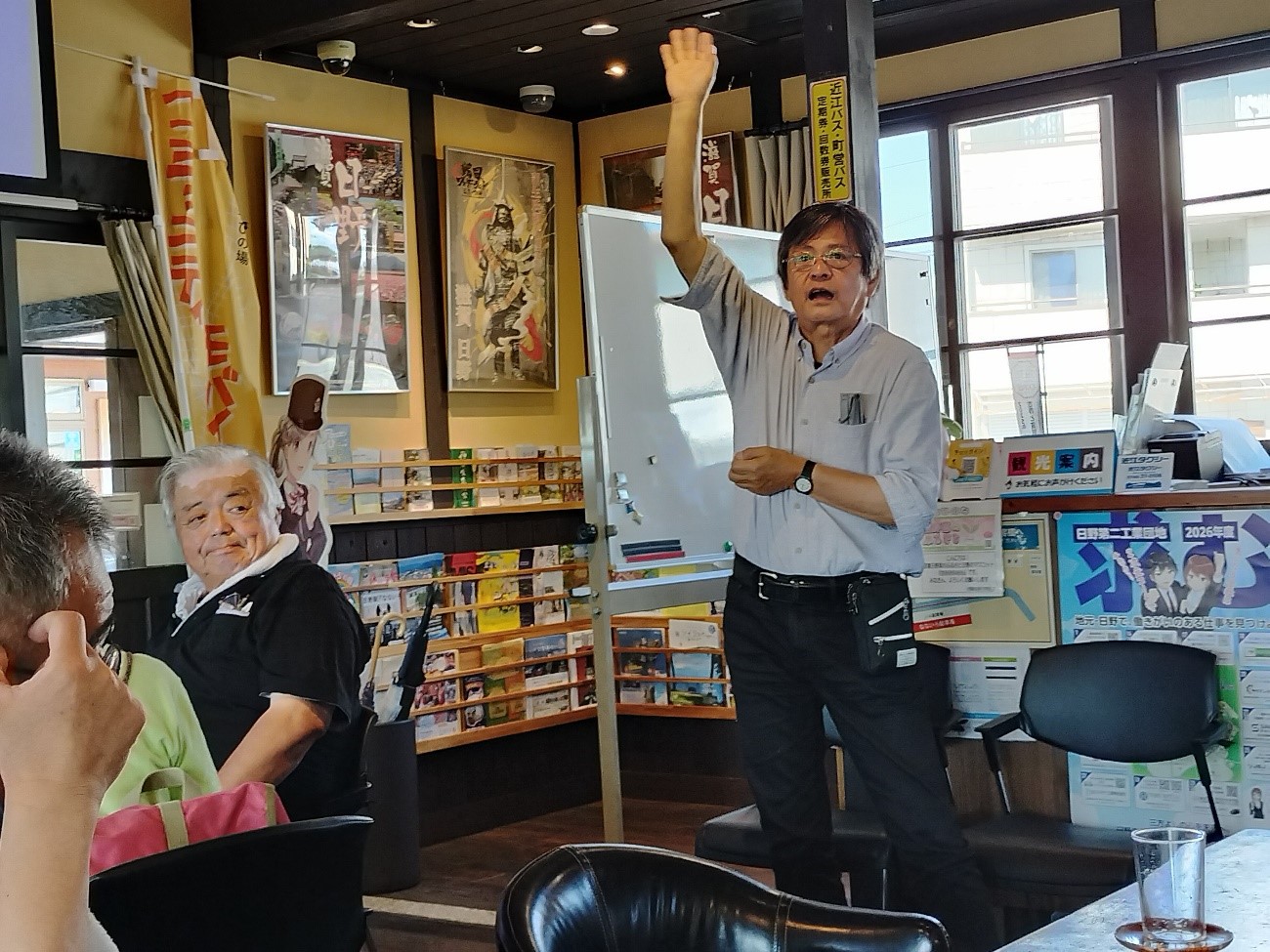

一般社団法人こうけん舎の西塚和彦さんによると、一時は駅舎を取り壊し、簡易な駅にするという計画があったとのこと。しかし、町内外の住民からの寄付によって、駅舎を再生改築することができたそうです。これにより、観光案内やカフェ機能も備えることができ、まさに地域の人々に愛されている駅になったと伝えてくださいました。

意見を共有するワークショップ

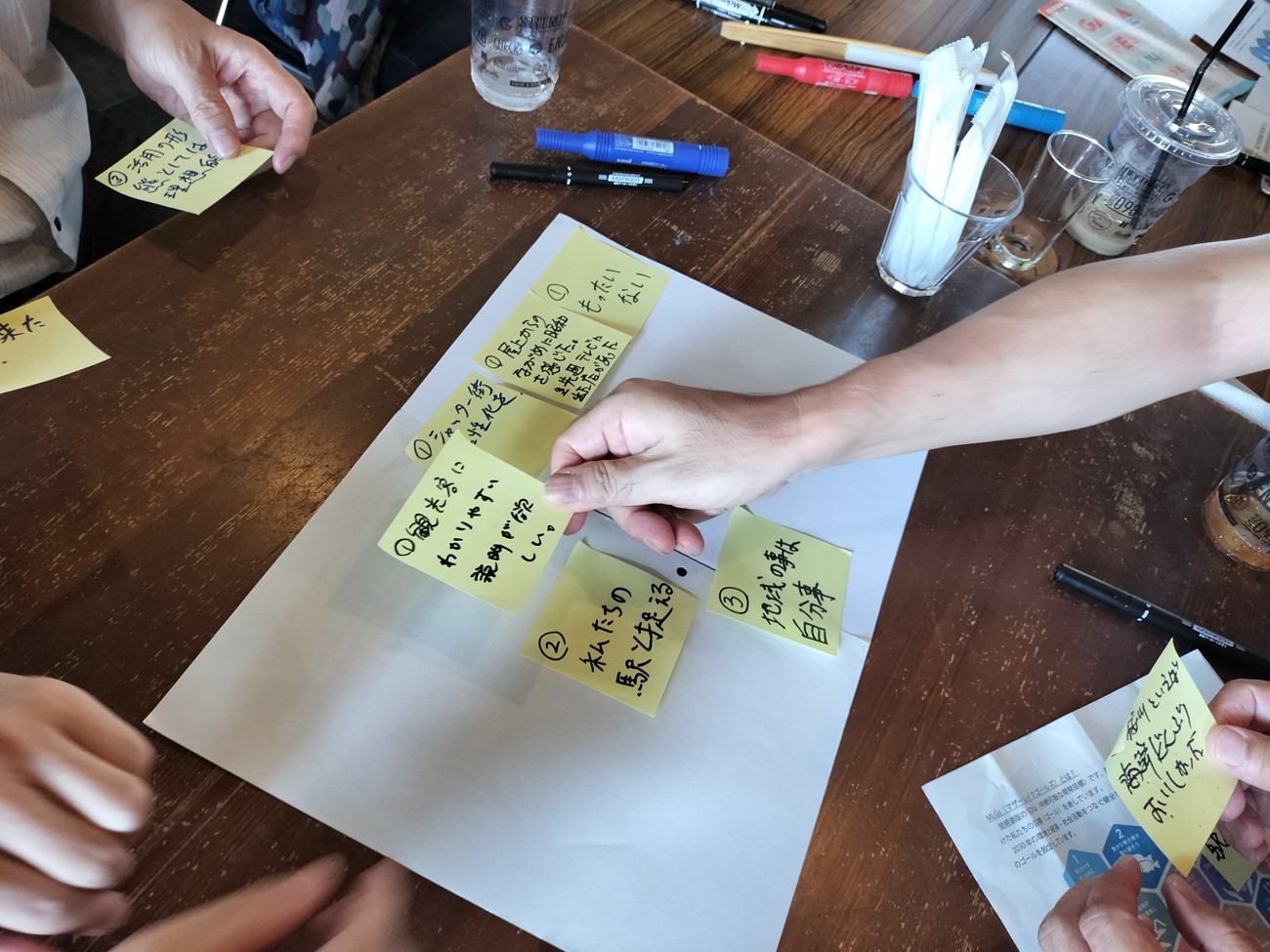

最後に、今回のツアーで感じたことや学んだこと、そして今後の課題を共有するワークショップが行われました。

参加者はそれぞれ付箋に感想を記入。「もっと彦根市や近江鉄道の魅力を分かりやすく発信するべき」「観光客向けのパンフレットがほしい」といった具体的な意見が出されました。

また、移動手段が環境に与える影響についても触れられました。人が1km移動する際、自動車は鉄道の約6.7倍ものCO2を排出するとのこと。環境への配慮からも、公共交通機関の利用を考えるきっかけとなりました。

参加者からは、「沿線の歴史や時代背景など、インターネットでは見つけられない知識を得ることができて楽しかった」「観光マップがないといった実情を聞いて驚いた」など、実際に現地を訪れたからこその発見や気付きが聞かれました。

最後に、山田さんは「車社会になって中心街などが寂れた。出雲市や欧州などでは歩く街に見直され、賑わいが戻った。」「公共交通機関の利用が増えれば、まちを歩く人が増えます。交通が良くなると、観光もまちも良くなる。みんなでまちを楽しく、にぎやかにしていきましょう!」と締めくくりました。