こんにちは、芸術家の武雄文子といいます。この記事ではBIWAKOアーティスト・イン・レジデンス2024の事業と、本事業の繋がる流れを振り返っていこうと思います。

1. BIWAKOアーティスト・イン・レジデンスのはじまり:

アーティスト・イン・レジデンス(AIR)とは、アーティストが一定期間滞在しながら、作品制作やリサーチを行う事業のことです。

本事業は案内人の琵琶湖漁師のもと、琵琶湖漁業や漁師の暮らしという「琵琶湖の暮らし」を感じながら制作活動を行う企画です。

2022年に「里湖の原風景を守りたい」という漁師駒井健也さんの想いと、「琵琶湖の生業を体験するからこそ生まれる作品を作りたい」という芸術家松元悠さんの想いから始まりました。

2022年にアーティストとして参加したのが私と本事業の出会いでした。

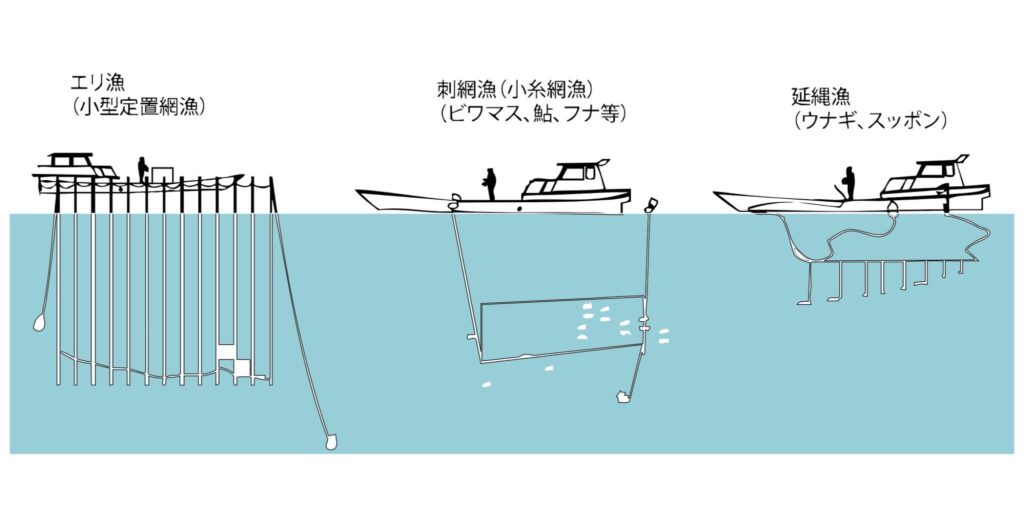

それまでは湖面に突き出した魞(えり)の仕掛けを不思議に思うものの、漁業に関係するものとすら知らずにいましたが、この企画に参加することで初めて琵琶湖漁業に触れることとなった私は、琵琶湖漁業や琵琶湖に創作の場として魅了されていきました。

そして、2022年の参加アーティストの仲西えりさんと共に、2023年より運営に加わることとなりました。

2.BIWAKOアーティスト・イン・レジデンス2023:

2023年に運営に参加し、企画を立てていく際に、琵琶湖の朝日を見てほしい、滞在することで見えてくる魅力を参加者に感じてほしい、という想いから、1泊2日のプログラムを作成しました。2023年は全国から8名のアーティストを招聘しました。

1日目

琵琶湖の漁業についての基本的な知識を学ぶレクチャーと昨年の参加アーティストからの体験談

魞(えり)漁や刺し網漁のメンテナンス

和邇漁港にて網洗い(天候が悪かった為出航せず)

2日目

早朝5時に出発、船上で朝食をとりながら延縄漁や竹筒漁

湖岸で地元の食材を味わうBBQ

各自でフィールドワーク

絵コンテを発表

・12月10日(日)「漁師と芸術家トークセッション」を開催。

・12月10日(日)「漁師と芸術家トークセッション」を開催。参加アーティスト(2023):祐源紘史@hirofumiyugen、中澤龍二@tafaphmd、山口裕也@yuya_in_japan、宮本愛里 @gongbenaili2055、下村栞由@kannyu_15、中田奏花@souka.nkt、大﨑緑@midori.ozaki、中桐聡美@satomi_nakagiri運営(2023):@biwako.artist_in_residence、駒井健也@biwako_fisher_architect、武雄文子@takeo_ayako、松元悠@matsumoto_haruka333、仲西えり@apollon_since1998

3.2024年へのつながり:

2023年の参加アーティストの下村栞由さんは、翌2024年から運営メンバーとしても活動をスタート。

参加者が自然と運営に関わりたくなる。

そんな不思議な魅力が、BIWAKOアーティスト・イン・レジデンスにはあります。

このレジデンスは異文化が交わり、新たな表現が生まれる創作の場として、さらに広がりを見せていきます。

私は2022年に参加してから魞漁の作品を継続的に制作し、2024年の4月に行った個展には、すべて魞(えり)漁の作品が並びました。

個展 trace a lake(GAMOYON Gallery)

この活動を続ける中で、未だ描ききれていない魞(えり)を描き続けたいという想い、そして自分とは異なる視点から見た琵琶湖を知りたいという願いが私の原動力となり、2024年は代表を務めることとなりました。

4.BIWAKOアーティスト・イン・レジデンス2024:

2024年は4名のアーティストを招聘。これまでのプログラムを再検討し、芸術準備室ハイセンの協力のもと、1泊2日の体験型プログラムに加え最大3ヶ月の滞在制作が可能となりました。

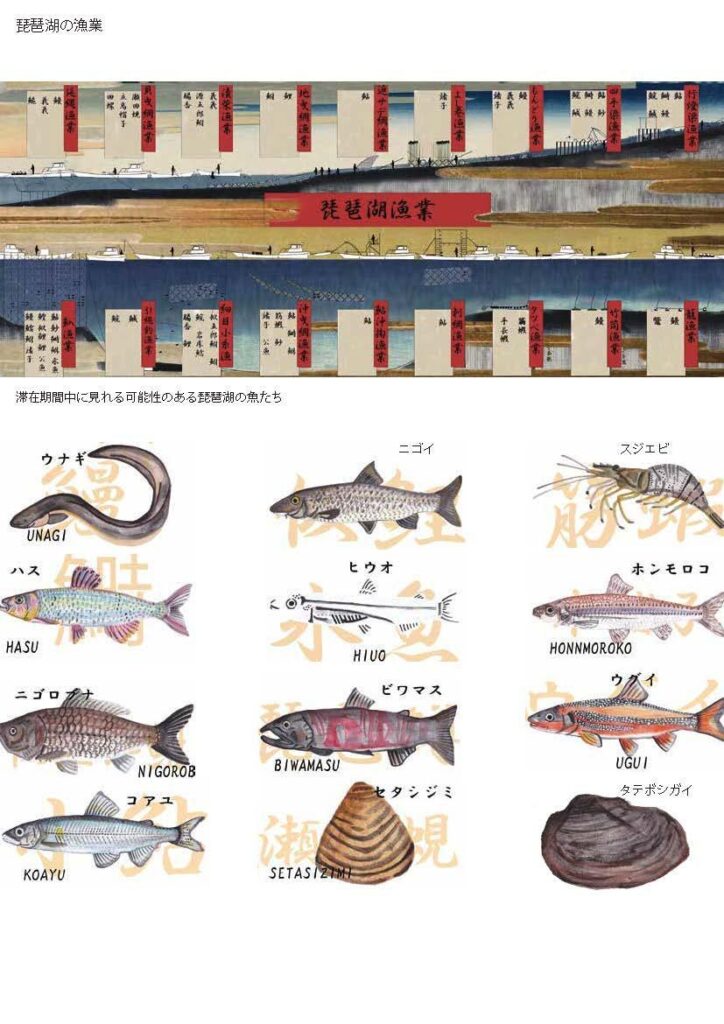

さらに多様な琵琶湖漁業を体験してもらうため、湖西の和邇だけでなく、今年度から瀬田川の豊上水産さんの協力のもと湖南のセタシジミ漁(貝曳網漁)も体験できるプログラムとなりました。

初日はハイセン集合から始まり、オリエンテーションや漁業レクチャーの後、漁船で湖に出て魞(えり)漁の杭直しやビワマスの刺し網漁、鰻の竹筒漁などを体験しました。

魞(えり)漁のメンテナンス体験

風や波により、倒れてしまった杭を戻し、ロープで括り直していきます。

残念ながら1日目は風も強く、湖魚は思ったように捕れません…

自然と生きる漁師さんのシビアな生活が垣間見えます。

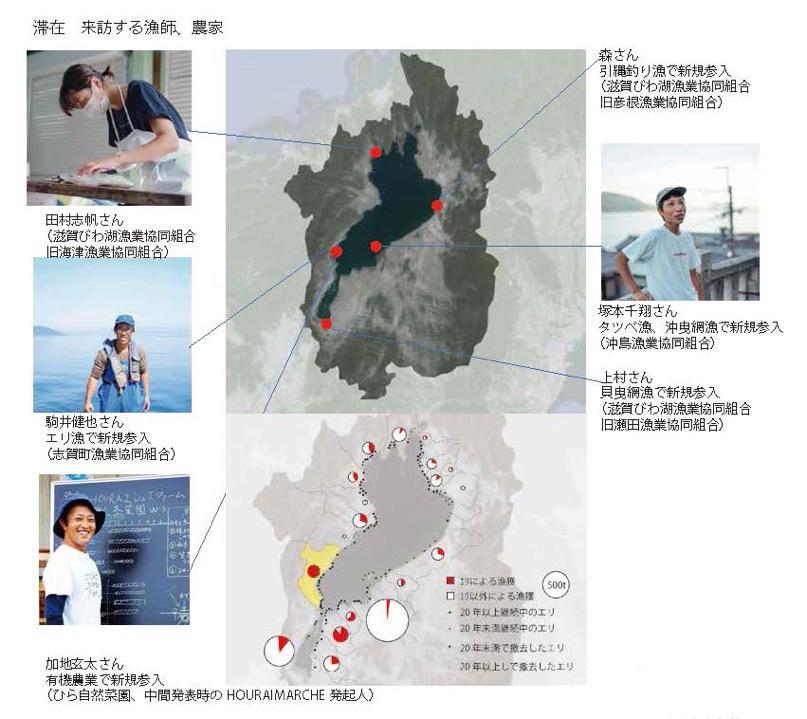

夜は各地の漁師さんと農家さんが集まりBBQ、一次産業に関わる人たちとの交流の輪が広がっていきました。

2日目は早朝から瀬田漁港でセタシジミの貝曳網漁を体験し、1日目のBBQにも参加してくださった豊上水産さんのレクチャーを受けながら貝を川の底から掻き出していきます。

昼食にビワコドーターズさんの湖魚弁当を湖東の湖岸で食べ、楽しみながら、アーティストは五感を通じて琵琶湖の暮

らしに触れていきます。

この1泊2日を通して参加アーティストからは、

「自分が想像していた以上に、漁師が船の上で上下左右に体を動かし漁を行っていたこと。捕獲できる量が想像していたよりも非常に少ない時もあるということ。生活が漁獲量に大きく左右される点が、アーティストが作品の力量で判断されるというのと近しい点を感じた。漁師という生き方には、自然に生かされているという感覚を感じられる貴重な機会がたくさんあるのだろうなと感じられた。」

「岸から水辺を見ることが主だったが、当たり前だけど水の中にも魚や水草貝などの暮らしがありそこに日々アクセスして暮らす人たちがいるのだということを考えるようになった。」

「毎日同じ時間に起きて同じ作業をして、毎日同じ風を浴びて作業を繰り返す事がどれだけ難しいことか知っているので そこにずっとびっくりしていました。網の引き上げを手伝わせていただいた次の日は、腰が少しパキパキしていてこれを毎日か…と戦慄していました。

大きな湖を見た時、淡水の印象が全く湧かず、落ちた時、海水じゃないから浮かないよという話をされた時に淡水と海水の違いの面白さを感じました。」

との意見が寄せられました。(アンケートより)

5.漁師の想い

琵琶湖の漁業は、近年の深刻な漁獲量低下だけでなく、

漁師の高齢化と後継者不足という課題を抱えています。

2024年より協力していただいた豊上水産さんは、これまで使われてきた漁具を可能な限り誰でも手に入る代用品に置き換えているそうです。

「自分の子どもがやりたいと言ったとき、すぐに受け継げるようにしておかなければいけない」

そう語る姿からは、次世代への強い想いが感じられました。

6.中間発表とギャラリーツアー(HOURAIマルシェ)

2024年11月3日(日)、

蓬莱の浜のそばで行われるHOURAIマルシェにて、スケッチや日記の鑑賞を通じて、来場者にアーティストの視点や作品制作過程の追体験をしてもらうことを目的とした中間発表とギャラリーツアーを実施しました。

2024年11月3日(日)

場所:HOURAIマルシェ(滋賀県大津市南船路)

①参加アーティスト4名による漁師の暮らしを体験した作品制作過程の報告

②過去参加アーティスト5名による作品の屋外展示

③過去参加アーティストが監修するマルシェ限定湖魚の陶器グッズ販売、

陶器の色付けワークショップ、BIWAKOアーティスト・イン・レジデンスオリジナルデザインの

Tシャツの販売

今年の参加アーティスト4名による作品制作の11月3日時点での作品構想の紹介と体験記をターポリンに印刷し、展示しました。

過去参加アーティスト5名による作品の屋外展示も行い、展示会場である琵琶湖の地で生まれた作品と、琵琶湖の表現の豊かさを来場者に伝えるため、今年のアーティストの体験記と作品構想のトークと過去のアーティストによる作品解説のギャラリーツアーが行われました。

過去の参加アーティストの作品展示

また、2022年の参加者アーティストである仲西えりさん率いるart fan labによる湖魚モチーフの陶器グッズやTシャツ、陶器の色付けワークショップも開催され、地域との交流の輪が広がる機会となりました。

陶器の色付けワークショップ

来場者からは、

「展示ロケーションとのマッチングがとてもステキでした。びわこの風や松の木陰や、マルシェでの緑や、屋外展示ならではの感動がありました。」

「本人から語ってもらったことにより、思いが伝わった。作品も珍しいものになりそうで楽しみです。」

「レジデンスで制作された作品が戻ってきて展示される。また制作環境の中でアーティストの皆様のお話しがうかがえて良かったです。」

という意見が寄せられました。(アンケートより)

同日には、蓬莱の家にて特別トークイベント「一次産業者が里でのマルシェをどうとらえるか」も開催。

ポッドキャスト「さとんちゅラジオ」に関わる一次産業者たちが、マルシェという場を通じて山・里・湖・食・アートをどう結び付けているかについて語り合い、地域に根ざした多様な視点が交差しました。

2024年11月3日(日)10:30 – 11:15

| 場所 | 蓬莱の家(滋賀県大津市南船路) |

|---|---|

| トークテーマ | 「一次産業者が里でのマルシェをどうとらえるか」 |

| 登壇者 | ひら自然菜園・加地玄太さん |

| フィッシャーアーキテクト・駒井 健也さん | |

| 里山レザーisato・伊東朋子さん | |

| 立命館大学食マネジメント学部・萩原千夏さん |

7.成果発表にむけて:

ギャラリートークでアーティストの語った視点には、私の知らない琵琶湖がありました。

中間発表を終えた4名のアーティストは、その後も滋賀県立美術館で行われる成果発表展に向けて作品を制作していきました。

成果発表展のタイトルは、アーティスト同士の話し合いを経て『漁師と芸術家 -なみとしまのあわいで-』に決まりました。

アーティストの視線の先にある琵琶湖の「あわい」から、どのような作品が生まれてきたのでしょうか。

「漁師と芸術家 -なみとしまのあわいで-」

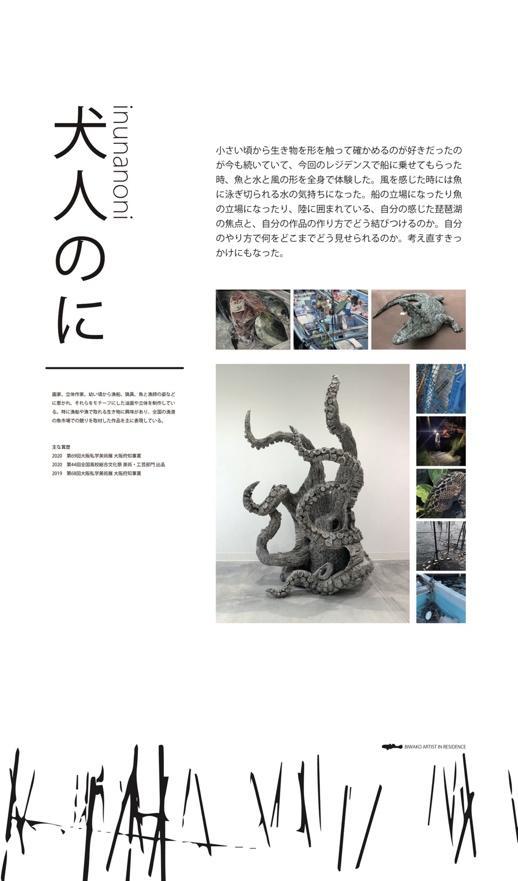

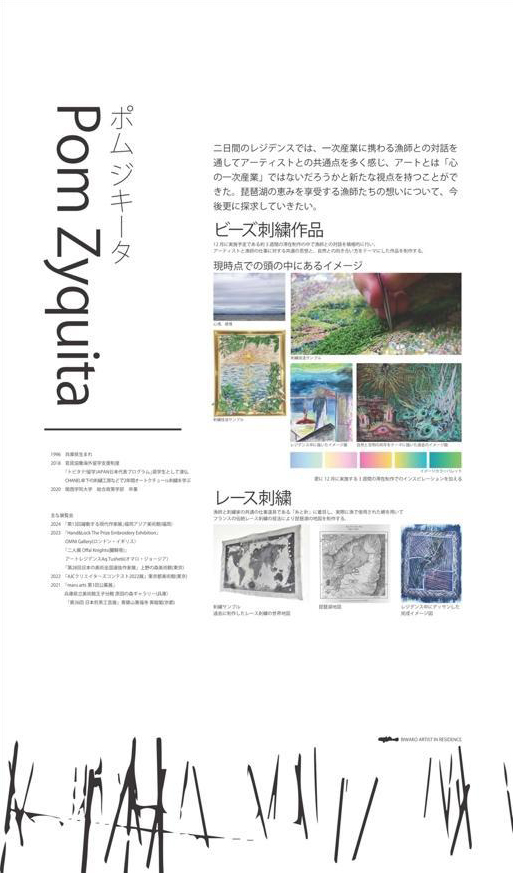

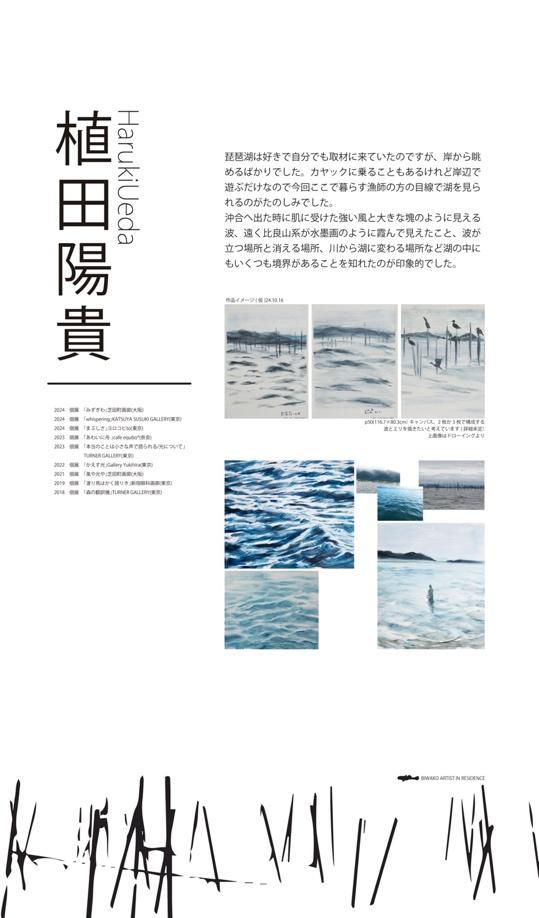

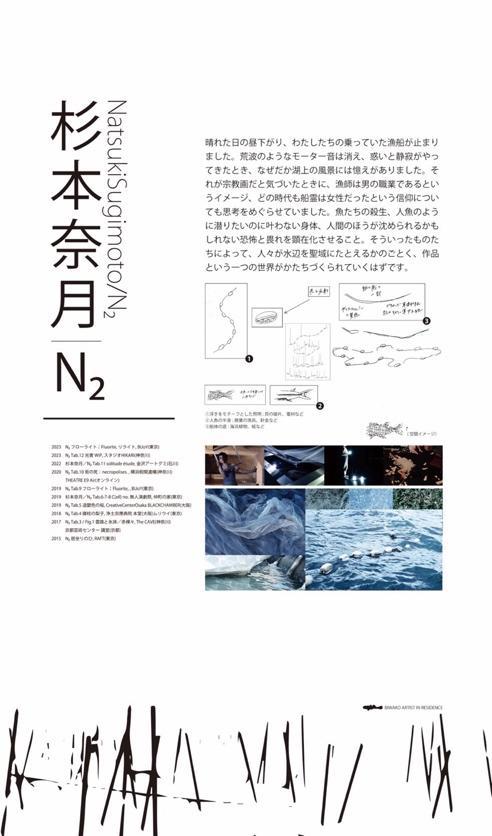

犬人のに 、杉本奈月/N2、植田陽貴 、Pom Zyquita

2025年1月21日(火)〜2月2日(日)

10:00-17:00

滋賀県立美術館 1F Lab

「trace a lake」

武雄文子

2025年1月21日(火)〜2月2日(日)

滋賀県立美術館 1F ポップアップギャラリー

8.おわりに:

BIWAKOアーティスト・イン・レジデンスは、ただの滞在制作に留まらず、一次産業と芸術が交わる現場から「滋賀の美」を再発見し、伝えるための場として、これからも深化していくことを期待しています。

また、今回新たな気づきを与えてくれた4名のアーティスト、そして未だ追求したいと思えるモチーフとの出会いをくださった漁師の駒井さんと芸術家の松元さん、運営の仲西さん、吉田さん、下村さん、本事業にご協力いただいた方々に、心より感謝申し上げます。

参加アーティスト:

犬人のに @inudanomi

杉本奈月/N2@vermeil_vermeil

植田陽貴 @harukiueda_

Pom Zyquita @pomzyquita

運営:@ biwako.artist_in_residence

武雄文子 @takeo_ayako

駒井健也 @biwako_fisher_architect

松元悠 @matsumoto_haruka333

仲西えり @apollon_since1998

下村栞由 @kannyu_15

吉田透子

レポート:

武雄文子 TAKEO AYAKO

2019年京都市立芸術大学 美術研究科修了

現在、成安造形大学助教・京都市立芸術大学非常勤講師・尾道市立大学非常勤講師

近年の展示に、

2024 個展 trace a lake GAMOYON Gallery/大阪

2024 日韓藝術通信9 カッカプコ モルダ、モルゴ カッカプダ | 近くて遠い、遠くて近い ターミナル京都/京都

2025 京都府新鋭選抜展2025 京都文化博物館/京都

2025 漁師と芸術家-なみとしまのあわいで- 滋賀県立美術館 ポップアップギャラリー/滋賀