「MLGsなひと」は、びわ湖版SDGsであるMother Lake Goals(MLGs)にどのような方が関わっているのか紹介するシリーズです。

第9弾は、こトモノ体験基地代表の大塚佐緒里さんです。

「こトモノ体験基地」について教えてください

「こトモノ体験基地」は、びわ湖から生まれた自然の恵みや地域資源を活用し、子どもたちが体験を通じて学び、成長する場です。地域の人々や生産者と協力しながら、自然素材や廃材を使ったワークショップを企画・運営しています。

「こトモノ体験基地」は単なる体験の場ではなく、子どもたちが家庭や地域で活躍する力を育むデザイン思考の場でもあります。体験を通じて得た知識や感動を、日常生活や学校での学びに活かせるような工夫がなされています。

普段の活動について教えてください

現在は草津市を拠点に、びわ湖の恵みを子どもたちと共に学ぶ場を提供しています。

例えば、草津市とイオンモール草津が主催する「ビワアートコレクション」では、コーディネーター兼講師を務めています。

びわ湖の恵みがあるからこそ育まれているアオバナやヨシ、ハスなどを使ったワークショップを行い、子どもたちが普段の生活の中でびわ湖を意識し、大切に思ってくれるよう願っています。

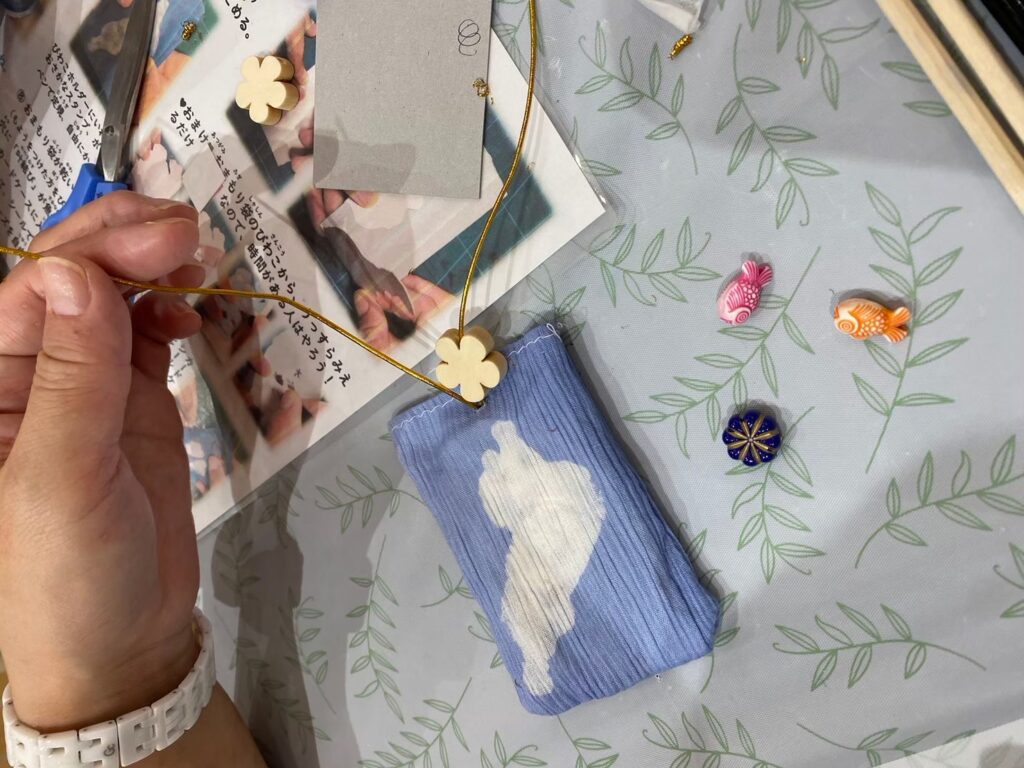

そのほか、小学校の出前講座にも講師として参加。草津市立山田小学校や玉川小学校、草津中学校では、子どもたちが苗から育てたアオバナを使い、草木染を応用して「Myお守り」をつくるワークショップを行いました。お守り袋の中には、それぞれの願い事を書いたびわ湖のヨシ紙を入れてもらいました。

草津市の花である「アオバナ」は、ツユクサ科の植物です。草津市で栽培が始まったのは、江戸時代です。花びらを絞った汁を和紙に何度も塗って乾かし、色素を定着させた「青花紙(あおばなかみ)」は、友禅染や絞染の下絵描きの絵の具として使われてきました。

しかし、栽培に手間と時間がかかることや化学染料の登場など時代の変化とともに、栽培量が減少。それでも「アオバナの歴史を絶やすことなく後世に伝えていきたい」との生産者さんの声があり、新たな食品としての可能性も広がっています。

私自身も、「草津あおばなフェスタ」をはじめ、草津市の地域のお祭りに出店し、アオバナの魅力発信を行っています。草津あおばなフェスタでは、アオバナを使ったキーホルダー作りのワークショップを実施しました。

草津商工会議所料理教室では、コーディネーター兼講師として活動しています。紹介しているのは、滋賀県の食材を使った時短レシピや健康的な料理です。目指しているのは、食を通じて家庭が少しでも明るくなるきっかけ作り。これからもっと活躍できる女性が増えるよう、私なりにお手伝いしています。

MLGsとの出会いのきっかけは何ですか?

まず行政と積極的に関わるようになったきっかけは、草津市のホームページから審議会の公募を見つけ、農業振興計画策定懇談会に応募したことです。一般市民が行政の決めることに参加できるのは、おもしろいなと。

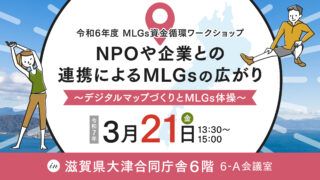

2018年には滋賀県環境審議会に参加し、現在は、草津市市制施行70周年記念事業推進懇話会の外部委員を努めています。

MLGsを知ったきっかけは、はっきりと覚えていません。でも最近、2021年の制定当初から、存在を知っていたことに気づき、自分自身でも驚いています。MLGsのイベントに参加した際、大人も子どもも遊びながら楽しく学び、「ジブンゴト」にできている様子が印象的でした。

MLGs案内人になった経緯について教えてください

子どもたちが滋賀県の環境や、昔からあるものを守ろうとしている生産者・団体について知るきっかけになればと思い、アオバナのほか、ハスの花托やヨシなどの廃材を使ったワークショップなどの活動を続けていました。

このワークショップを評価していただき、びわモニ・MLGsスペシャルデーゲストに呼ばれたことがきっかけです。番組中にMLGs案内人代表の方から「県内全域でもっと取り組んでほしい」と声をかけていただき、その場で案内人になることを決めました。

今後の展開、活動について教えてください

私は「これから世界で活躍する子どもたちが、自分の生まれ育った滋賀県に誇りを持てるようになってほしい」と思っています。先人の方たちがこれまで守ってきたものには、必ず理由があるはず。だからこそ、新たな価値を見出し、守り続けていきたいです。特に子どもたちの教育に力をいれ、将来の地域づくりに貢献できれば嬉しいです。そうして、子ども達が生み出したもので、もっと未来が多様なヒト・モノ・コトがもっと豊かに共存する世界になって欲しいです。

また、「食を通じて家庭から地域を明るくしたい」という想いも強く、滋賀県の豊かな食文化をもっと多くの方に知っていただけるよう、自身だけでなく、これからの新たな指導者となられるような方々も巻き込み活動を続けていきます。